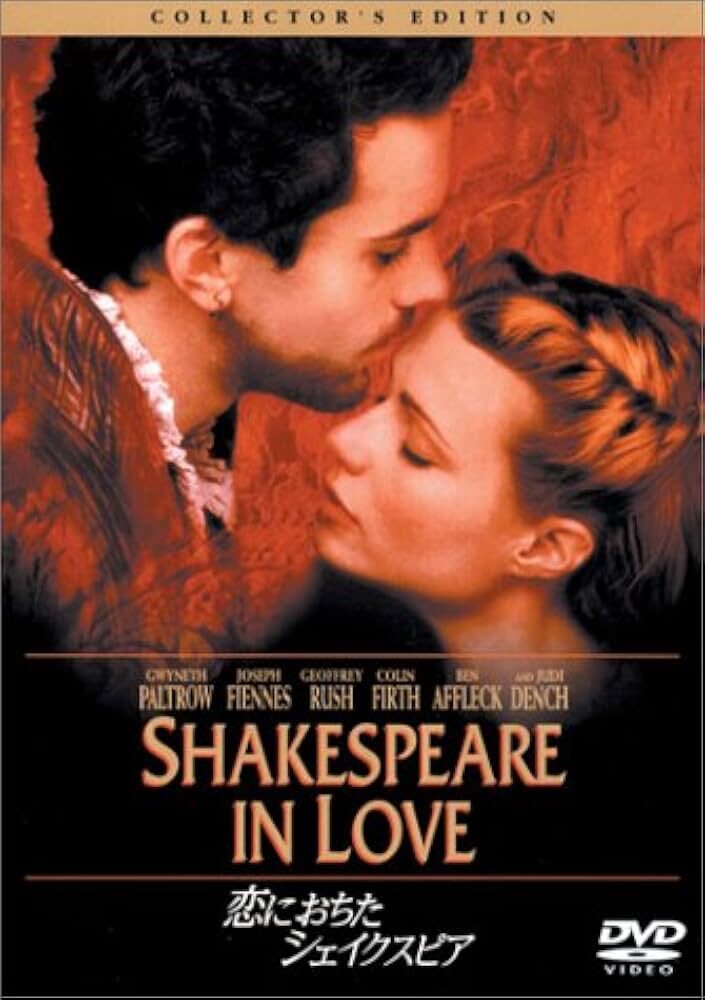

『恋におちたシェイクスピア(Shakespeare in Love, 1998年、ジョン・マッデン監督)』は、若き日のウィリアム・シェイクスピアがスランプを抱える中で、情熱的な恋に落ち、それが後の名作『ロミオとジュリエット』の創作へと昇華されていく、虚構と現実、芸術と恋愛の境界線を揺らす物語です。

病跡学(pathography)的には、この作品は「創作と愛における情動の変容、自己同一性の形成、喪失体験と昇華」を中心とした心理動力学的恋愛映画と見ることができます。

🎭 ウィリアム・シェイクスピアの病跡学

「創作不能=性的・感情的抑圧」からの回復過程

🧠 創作スランプの精神病理

| 症状・行動 | 病跡学的読み | 描写 |

|---|---|---|

| 創作不能状態 | 抑うつ的防衛、欲望の抑圧 | ペンが進まず、虚無的な表情を浮かべる |

| エロティックな妄想 | 抑圧されたリビドーの噴出 | 精神分析的には「性的欲望の象徴操作」 |

| 投影的理想化 | ヴィオラ=ミューズ化 | 愛を“作品の中のヒロイン”として昇華 |

→ シェイクスピアは「書くことでしか情動を制御できない人間」として描かれています。

恋の発露は創造性の回復=リビドーの再配分として働いています。

👩🦱 ヴィオラ・ド・レセップスの病跡学

「抑圧された女性性の演劇的自己解放」

🎭 性別越境=自己実現と愛の葛藤

| 行動・構造 | 病跡学的読み | 描写 |

|---|---|---|

| 男装して舞台に立つ | 自己像の拡張/演劇的アイデンティティ | 「女が舞台に立てない」社会構造への反逆 |

| 階級と性の制限 | 社会的役割と内的欲望の乖離 | 自分の人生を自分で選べない境遇 |

| 恋愛と演技の交錯 | 感情とフィクションの同一化 | 「演じること=愛すること」になっていく |

→ ヴィオラは、**「女性が語る手段を奪われた時代」における「自己実現の仮面」**として男装=演劇を使っており、性役割の抑圧と解放の精神病理的象徴です。

🔄 恋と創作=精神的昇華の二重構造

| フィールド | 精神病理的意味 | 映画的描写 |

|---|---|---|

| 恋愛 | 欲望と喪失のプロセス | 二人の関係は叶わないが、情熱は燃え上がる |

| 創作 | 欲望の代償的充足 | 『ロミオとジュリエット』として作品に昇華される |

| 現実と虚構の交錯 | 解離/変奏的現実 | シェイクスピアが“自分の悲恋”を芝居で完結させる |

→ シェイクスピアは、叶わない愛を「物語」として完成させることで、自己の統合と回復を果たしているともいえます(フロイトの昇華理論に近い)。

🧠 病跡学的に見る『ロミオとジュリエット』の創作過程

| 登場人物の変容 | 創作の精神病理的動因 |

|---|---|

| ウィリアム → ロミオ | 自己理想/愛される青年像の投影 |

| ヴィオラ → ジュリエット | 完全に愛せる存在の理想化・昇華 |

| 禁じられた恋 | 実社会の制約から逃れる「物語的空間」の創出 |

| 悲劇的結末 | 現実での愛の不可能性=喪失の納得化(グリーフワーク) |

→ 『ロミオとジュリエット』は、「現実では得られなかった愛を、“永遠の物語”という形で保存する」創作による悲恋の凍結保存です。

🌍 社会的・歴史的背景と精神病理

| 視点 | 精神病理的テーマ | 映画内構造 |

|---|---|---|

| 性別と演劇 | 性的役割の制限によるアイデンティティ障害 | 女性は舞台に立てない → ヴィオラの男装と演劇参加 |

| 階級と結婚 | 愛情 vs 契約/自由意志の喪失 | ヴィオラは結婚でロンドンを去るしかない |

| 創作と政治 | 表現の自由と権力の弾圧 | 女王の支配下でも“芝居”で語ることで抵抗 |

✨ 結語:『恋におちたシェイクスピア』の病跡学的意義

「愛は叶わずとも、物語として生き続ける――その“創作”こそが魂の治癒」

- ウィリアム・シェイクスピアのスランプと恋愛は、精神的な抑圧→喪失→昇華という典型的な内的創作過程の描写。

- ヴィオラは、「語れなかった女性たちの声」の象徴でもあり、その恋は**“禁じられた愛”という普遍的物語の原型**へと昇華されていく。

- 本作は、「創作とは、心の傷を美しく変容させる精神運動である」ことを、ロマンティックかつ臨床的に語った傑作です。